H21.9.12 巡礼

H23.9.10 UP

翌日は、天気予報が当たって朝から雨。

翌日は、天気予報が当たって朝から雨。

コンジョ無しだから、車で「24番 阿弥陀寺」へ行きました。

「霧ヶ峰高原」へ向かう道をズンズンと上がって行ったが、どうも途中で阿弥陀寺へ行く別れ道を見落としたらしい。

来る途中の電柱に「阿弥陀寺」の看板が貼ってあった付近だろおと思い、「角間新田」付近まで引き返しました。

そこまで戻ると住宅道路のような狭い道に、「阿弥陀寺」の石碑が有りました。

わかりにくいなぁ、もおちっと大きい看板で入口を示してくれんと、行き過ぎちまうでぇ。

住宅地を抜けて一車線の山道を上がりましたが、これまたエライ急坂で「沢底」から峠へ上がった急坂に匹敵します。

車で来たから楽チンで良かったものの、自転車で来てたら長い距離をヒーコラ言いながら押し歩きして、死にかかったかもしれん。

駐車場に着くと石垣の前に杖を置いた箱が有り、これから寺へ行くまでのキツイ坂道が予想されます。

石垣には「獄門」という看板が有り「ゴクモン?」・・・何で入口にこんなオトロシイ名前を付けたんじゃろ?

晒し首でも並んでいたのかと思い、後で調べたら「獄門」では無く、山冠の有る「嶽門(「たけもん」と読むらしい)」だった。

ワハハハハッ・・トシだから、つい見誤っちまってぇ。

小雨が降る薄暗い杉林の参道は、いかにも三途の川原へ行くような風景ですなぁ。

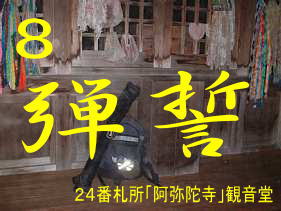

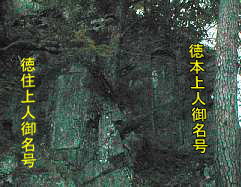

杉林の少し外れに看板があるので見に行くと「弾誓上人 爪彫御名号」と書いてあります。

側にはゴロンとした大きい岩が1つ転がっており、確かに何か彫ってあるようだが、よぉ〜読めんかった。

この「弾誓(だんせい)上人」という名前は、世にあんまり知られていないと思いますが、σ(*_*)はこの名前には覚えがあります。

アンサン達、この弾誓上人という人を知ってましたか?

σ(*_*)が佐渡に住んでいた頃、佐渡最北端に「弾埼(はじきざき)灯台」というのが有りました。

この「弾」という鉄砲の球のような名前の由緒・云われは何なのか、疑問に思い調べてみると、その近くの山中で弾誓上人が修行したらしかった。

その時は、フウ〜ン・・・そんなヒマな人が居たんだ・・という程度で大して気に止めなく、「弾」が「だん」ではなく、なぜ「はじき」と読ませるのかはわからなかった。

「弾埼灯台」へ観光に来た、知ったかぶりの人が「だんざきとうだい」と言ってエラソーに他の人に説明しているのを聞いて、「ウソコケェ〜・・」と思いながら側で薄笑いして黙って聞いてた事がある。

しかし、今再びここで「弾誓上人」という名前を見ると、

おぉぉ・・お懐かしい名前じゃのおぅ。

その後、お変わりもなく達者でおられましたか・・。

わたしゃ、相変わらずアホな事をやって笑われてます。

佐渡から船酔いするほどの海を隔てた遠く離れた山中で、ここに再び御尊名を拝するとは、これも観音様のお導きなのか・・・ナモナモナモナモ・・・。

参道を上がって行くと鐘楼への分かれ道が有り「鐘をご自由に撞いて頂き 煩悩をお払い下さい」と書いた看板が有ります。

ここ最近、どうも煩悩が凝り固まってるような気がするので、お勧めに従い、思いっきり「ガアァ〜〜ァン・・」と一撞きしてみました。

はい当然、一撞きどころでは罪深い煩悩は消え去らず、108回以上撞いても消滅せずに、お釣りが来るほどの煩悩が・・

あんな煩悩や、こんな煩悩やらが、柄杓で汲んでも間に合わず、バケツで汲み上げればギックリ腰になるほど、次々と・・

だからと言って、あんまり鐘を何度も撞くと、寺の人がやかましいだろおと思い、その1回だけで止めときました。

本堂境内の横に滝が有りましたが、水量が余りないというか、ほとんど無い。

滝の横に錆びた鉄の梯子が掛かっており、その上に「就職・合格祈願の不動さん」が有ると看板に書いてありました。

天気が良ければ上ってみるのだが、雨足が徐々に強くなり始めたので止めといた。

本堂の裏山に小さい堂が有り行こうとしましたが、青いビニールシートが斜面を覆っており、ロープを張って立入禁止となってます。

たぶん土砂崩れで斜面が削られてるのだろおと思いましたが、縁っこを通れば行けると思い、ロープを潜って立入禁止を無視してビニールシートと墓の間を通り抜けました。

堂へ行くと赤い幟も立っており、そこが観音堂でした。良かったなぁ。

来なかったら、本堂が観音堂を兼ねてると思ってたでぇ。

最近建てられたような新しい堂で、柵の奥には1畳ほどの洞窟になっており石仏が置いてあります。

正面には納札箱が有りましたが、ロープと立入禁止のためか参拝者が来てないらしく、納札が1枚も入ってませんでしたが、その中にソオッ〜と自分の札を恥ずかしそうに入れときました。

尺八を吹いて参拝した瞬間、今まで経験した事が無い、柔らかい音というか、温かい音が出せました。

たぶん目前に有る小さい洞窟の反響音でそうなったのだろおと思い、それを確かめるため、吹きながら更に洞窟へ一歩踏み込み近くづくと、ますます温かみの有る柔らかい音になります。

今まで遍路・巡礼しながら尺八を吹き続け、尺八の音が自然に吸い込まれて負けた箇所、あるいは反対にエコーが効いてるような響きの良い箇所等は幾つか有りました。

しかし、このような温かみの有る、柔らかい音が出せた所は、今まで一カ所も無かった。

信心の足りんモンが雨の中を参拝したので、観音様もカワイソーに思い、慈悲の霊験を賜されたのか・・・・ナモナモ・・

二曲吹きましたが、この堂から去りがたかった。

この堂で好きなだけ尺八を吹ければ、ええだろなぁ。

ホンマは暗譜している6曲全部吹いてみたかった。

雨足が強くなってドシャ降りになり、雨合羽を着て堂から出ました。

ここからは天気が良ければ、たぶん諏訪湖が見えたと思う。

本堂まで降りると、坊さんが窓から顔を出し「今、本堂の戸を開けますから・・」と言います。

観音堂より吹いた尺八が、豪雨の中でも本堂まで聞こえたのかな?

それとも先程、撞いた鐘の音で参拝に来たのが分かったのでしょうか。

何となく寺に着いた時には、留守だったような気がする。

観音堂で参拝したから本来の用件は済み、ホントはこのままトットと降りて帰るつもりでした。

しかし、わざわざ開けてくれると言うのを断るのもアレなので、雨具を脱いで本堂に入り一曲吹きました。

参拝後、坊さんと話をすると信濃三十三観音霊場巡りの人は多いらしく、バス添乗員の人は

「ここが一番キツイ箇所だ。

布引観音等、キツイ箇所は他にも有るが、距離が短いのでそれほどでもなく、この寺を巡れれば他の寺は楽だ」と言うらしい。

駐車場から寺までの参道の事を言ってると思うが、σ(*_*)にしてみれば、このような参道は大した難所では無く、普通だと思うが黙って「ほほおぉぉ〜・・」と言っておいた。

自転車や歩きで巡礼している人ならば(滅多に居ないと思うが)、この寺の麓から上って来る道は、ホンマにキツく難所の一つだと思う。

注意

このホームページは、サーバーを変更したので以後更新を行いません。

無料サーバーを使用しているため、更新が行われないと、数ヶ月後に削除されるらしいです。

お手数ですが「第一部」と称していた「遍照の響き」に移動して頂き、以後はそちらの該当ページを参照してくださるよう、お願い致します。

H23.10.27 亭主 拝 m(_ _)m ハハアァァァ〜・・・